人材育成コラム

“人財”育成のツボ

2015/09/25 (連載 第76回)

いくつかの理論を組み合わせてマネジメントを実践する

ITスキル研究フォーラム 人財育成コンサルタント / PSマネジメントコンサルティング 代表

安藤 良治

ジェームス・マクグラスとボブ・ベイツという英国でコンサル活動を展開されているお二人が書かれたものですが、予想に反して参考になることが多い図書でしたのでご紹介したいと思います。

なぜ、あまり期待していなかったのかということから、お話ししましょう。

図書を紹介する帯には、「ドラッカー、コヴィー、ポーター、マキャヴェリetcが、1ページで丸わかり!」表紙には、「すぐに使える最強のビジネスセオリー」ととても安っぽい表現で連呼しているため、役に立たないハウツー本を連想して私の期待値は高まりませんでした。

その実、厳選したという89の経営理論は、辞書に出てくる程度の簡単な紹介のみで、1ページにまとめられ、これでその理論を理解したとするには、無謀なまとめ方です。

しかしながら、理論の紹介頁(見開き右側)の隣頁(左側)には著者がまとめたその理論の「使い方」と読者に問いかける「考えてみよう」が紹介されており、一つひとつの理論に対する著者なりの解釈が記載されています。

読み終えると、著者が目的とした以下の7項目を読者に伝えようとする思いが伝わってくる図書でした。

(1)読者をより良いマネージャーにする

(2)読者が部下にやる気を起こさせ、同僚に対する影響力を高める手助けをする

(3)読者の業務遂行能力を高める

(4)読者を決まりきった考え方から抜け出させ、新しいアイデアやビジョンや野心を持てる自信を与える

(5)昇進準備が整っていることを実証するために必要な重要なスキルを与える

(6)読者の個人的な資本と稼ぐ力を増大させる

(7)読者が自分のマネジメント・スタイルを見きわめ、理解する手助けをする

さて、図書の構成や概要に関しては、興味ある方はネットで確認いただくこととして、本コラムでは、内容の一つをご紹介したいと思います。

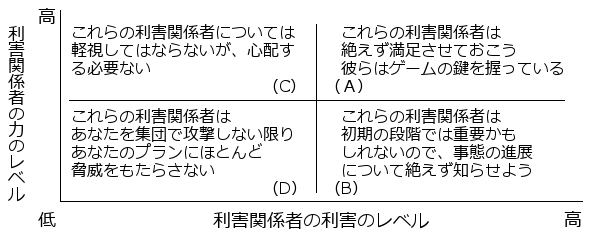

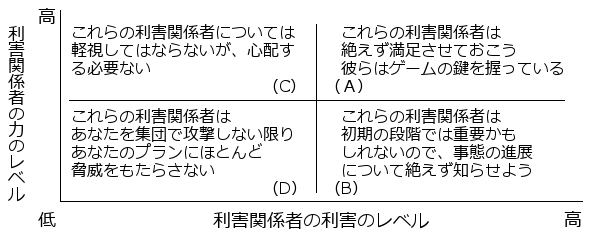

理論62(全体89の理論を紹介しており、一つひとつに番号を付しています)「ジョンソン、ショールズ、ウィッティンガムの利害関係者マッピング論」

この理論は、PMBOKやBABOKを学んだ人には馴染みのあるものかと思います。

【理論の紹介(抜粋)】

利害関係者は、組織におよぼす問題にどの程度の利害をもっているかという利害のレベルとその利害を行使する彼らの力の大きさによって、グラフ上にプロットされる。こうすることで、利害関係者は大まかに言って4つのグループに分けられる。(下図)

【使い方(抜粋)】

利害関係者は、組織におよぼす問題にどの程度の利害をもっているかという利害のレベルとその利害を行使する彼らの力の大きさによって、グラフ上にプロットされる。こうすることで、利害関係者は大まかに言って4つのグループに分けられる。(下図)

【使い方(抜粋)】

- イーガンのシャドー・サイド理論(理論55を参照)と併用しよう

- あなたの決定にもっともおおきな影響をおよぼすと思われる利害関係者と、あなたの決定によってもっとも大きな影響を受けると思われる利害関係者を特定しよう

上図からも自明なように(A)の利害関係者を特定して、その利害関係者と良好な関係を築くための戦略を立てようとするのがこのマッピング理論になります。本書の言う理論55との併用とはどういうことでしょうか?

理論55(イーガンのシャドー・サイド理論)

【理論の紹介(抜粋)】

ジェラルド・イーガンは、組織内の利害関係者のマネジメントに関しては、対象とする利害関係者のタイプによって、とるべきアプローチが異なると主張している。彼は、利害関係者を次のように分類した。

(同調者):十分な働きかけがなされれば、あなたの支持をする人々

(ともに旅する人):変革は支持しているが、あなたのことは必ずしも指示していない人々

(傍観者):忠誠の対象が自分自身にさえよくわかっていない人々

(危険人物):動くとしたら急激に動くが、どちらに動くかが全く読めない人々

(反対者):変革には反対しているが、あなた個人に対してはまったく敵対感情を持っていない人々

(敵対者):変革に反対しており、あなた個人に対しても敵対感情を持っている人々

(政治的同志):変革を支持しているが、あなた個人を信頼していない人々

(声なき人々):変革を支持する力もそれに反対する力もほとんど、もしくは全く持っていない人々

(パートナー):変革を支持している人々

イーガンは「シャドー・サイド(影の側)」に働きかけることを、組織の通常のやり方では対処できない利害関係者に対処する方法と説明している。

【使い方(抜粋)】

PMBOKの第5版で「ステークホルダーマネジメント」が追加され、プロジェクトを成功に導くためには、ステークホルダーの適切な抽出とその対応が重要であることが強調されるようになりました。ジェラルド・イーガンは、組織内の利害関係者のマネジメントに関しては、対象とする利害関係者のタイプによって、とるべきアプローチが異なると主張している。彼は、利害関係者を次のように分類した。

(同調者):十分な働きかけがなされれば、あなたの支持をする人々

(ともに旅する人):変革は支持しているが、あなたのことは必ずしも指示していない人々

(傍観者):忠誠の対象が自分自身にさえよくわかっていない人々

(危険人物):動くとしたら急激に動くが、どちらに動くかが全く読めない人々

(反対者):変革には反対しているが、あなた個人に対してはまったく敵対感情を持っていない人々

(敵対者):変革に反対しており、あなた個人に対しても敵対感情を持っている人々

(政治的同志):変革を支持しているが、あなた個人を信頼していない人々

(声なき人々):変革を支持する力もそれに反対する力もほとんど、もしくは全く持っていない人々

(パートナー):変革を支持している人々

イーガンは「シャドー・サイド(影の側)」に働きかけることを、組織の通常のやり方では対処できない利害関係者に対処する方法と説明している。

【使い方(抜粋)】

- あなたのプロジェクトに影響を与える可能性がある利害関係者を見きわめよう。影響の大きさという観点から、彼らをランクづけしよう。権力が小さく利 害も小さい関係者には、あまり時間をかける必要はない。かかわりをもって同 調者にしていく必要があるのは、権力が大きく、利害も大きい人々だ。

(理論62を参照)

本書を読めば、「ステークホルダーを理論62でマッピングして、特にその(A)に分類される人たちとの良好な関係を築くためにシャドー・サイド理論(理論55)を用いて分類し、それぞれのタイプにあった対応をしていく。」ことがステークホルダー対応だと理解できます。

考えてみますと、経営理論を学んでも一つの理論で実践できることは少なく、理論を理解しながらもその場に応じた臨機応変な対応が求められるのが現実です。「理論は知っていても、実践では役立たない」という人もいます。しかし、上述のようにいくつかの理論を組み合わせることで実践で役立たせることもできます。

一方、経験を積んだ人ならば、理論を学ばずとも、ステークホルダーへの対応として、「キーマンは誰か?」「そのキーマンはどんなタイプだ?」と確認し、そのキーマンとの良好な関係作りに動きます。経験から学んだことが「暗黙知」となり、実践で生かされているわけです。

しかし、この「暗黙知」を次代を担う人に伝えるのは、なかなか難しいものです。

そうしたとき、本書のように多くの理論が集大成され、「使い方」が整理されていると、自分が行ってきたことが理論に裏付けられ、「形式知」として後輩に伝えることも可能になります。網羅性という点で大変参考になる図書でした。

本書を読んで、今まで知らなかったいくつかの理論に出会いました。そうした理論については、理論を紹介した図書を読みたくなりました。図書の帯にあった「1ページで丸わかり」とはいかないようです。

この記事へのご意見・ご感想や、筆者へのメッセージをお寄せください(こちら ⇒ 送信フォーム)

この記事へのご意見・ご感想や、筆者へのメッセージをお寄せください(こちら ⇒ 送信フォーム)